Nach seiner Ankunft in Wien wuchs die Bevölkerung im Zentrum der Monarchie bis zur Jahrhundertwende auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Größe, die später erst wieder 2025 erreicht wurde. Dazu trug übrigens auch Kaspar Schrammels kinderreiche Familie mit zwei dutzend Enkeln bei. Die politischen Umwälzungen während seiner Lebenszeit waren beträchtlich (z.B. 1848,1852,1866). Auch das Familienleben der für die Zeit typischen Patchworkfamilie war bewegend, überlebte er doch einen schweren Verkehrsunfall, zwei seiner Frauen und zwei seiner Söhne, die eine weit über ihren Stand hinausgehende Ausbildung und Karriere genossen.

Von der erwähnten Regelung zur Getränkesteuer profitierte die rasch wachsende Unterhaltungsmeile in Neu Lerchenfeld, die bis 1882 sein neues Zuhause werden sollte. Neu Lerchenfeld war eine eigenständige Weinbau-Gemeinde, wie auch Dornbach und Mauer, die heute in den Bezirken Ottakring, Hernals und Liesing aufgegangen sind. Jedem dieser Zentren der Unterhaltung wurden zur Blütezeit der Volkssänger und Volkssängerinnen eigene Wiener Lieder gewidmet - vgl. z.B. die Sammlung der Kremser Alben (siehe Ende des Artikels).

Der Lehrer Kaspar Schrammels erkannte seine musikalische Begabung und förderte sie sowohl in der Schule in Litschau, als auch in der Kapelle, wo er mit 12 Jahren als Klarinettist aufgenommen wurde. Im nahe gelegenen Rottal, seinem Arbeitsplatz als Weber, wurde auch gerne gesungen. In Wien gründete er bald als lizensierter Musikdirektor ein kleines Orchester, das in den Gaststätten und Heurigen der Vorstädte auftrat. Daneben fertigte er Rohrblätter für Klarinetten zum Verkauf an.

Das im Waldviertel erlernte Klarinettenspiel brachte ihm den Spitznamen „Landler-Kaspar“ ein. Bei diesen Aufführungen lernte er seine zweite Frau, die Handarbeiterin und Volkssängerin Aloysia Ernst kennen. Das um weiblichen Gesang erweiterte Ensemble und die auf andere Vorstädte bis nach Perchtoldsdorf ausgedehnten Auftritte erlaubten eine musikalische Ausbildung für ihre 1850 und 1852 geborenen Söhne, die mit Geigenunterricht beginnt. Die Brüder treten danach in Lokalen am Mehlmarkt (Neuer Markt) z.B. vor Fiakern auf, um ihren Teil zu den Studiengebühren am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde beizutragen. Den ersten öffentlichen Auftritt absolvierten Johann (1850–93) und Josef Schrammel (1852-95) beim 50 jährigen Geburtstag ihres Vaters 1861. Sie halfen auch im väterlichen Ensemble aus.

Den Militärdienst 1866–75 überstand Johann im Gegensatz zu seinem Bruder Conrad unbeschadet. Sein Bruder Josef wurde als untauglich befunden und durfte seine Tante Katharina Schütz auf einer Tournee in die Türkei und nach Ägypten begleiten. Josef heiratete 1874 die Volkssängerin Barbara Prohaska, die ihn zwei Jahre und vier Kinder später wieder verlässt. Ihre Mutter und später die älteste Tochter Betty übernehmen die Kinderbetreuung. Sie lernt Klavier und Zither, wird Zitherlehrerin und beginnt mit den Aufbau eines Archives der Kompositionen ihres Vaters, Onkels und ihrer befreundeten Sänger.

Nach absolvierter Ausbildung beschleunigte die Gründung des Nußdorfer Terzett mit Anton Strohmayer 1878 die steile Karriere der Brüder mit sich ergänzenden Talenten mit Josef als ersten und Johann als zweiten Geiger. Dazu war nach einer Verordnung von 1852 eine Lizenz und der Nachweis musikalischer Ausbildung erforderlich. Neben Joseph Lanners Stücken wurden auch erste eigene Kompositionen gespielt. Die Aufnahme von Georg Dänzer (Klarinette) komplettierte das berühmte Schrammel Quartett mit zwei Violinen, G-Klarinette („picksüaßes Hölzl“) und Kontragitarre und avancierte später als Markenname einer Gattung der Wiener Unterhaltung – die „Schrammelmusik“. Zu dieser Zeit wurde das typische Begleitinstrument ländlicher Hausmusik und Straßenmusik, die Zither zu Gunsten der lauteren Violine abgelöst. Die Klarinette, das Instrument ihres Vaters, kam hauptsächlich in größeren Orchestern zum Einsatz. Höhepunkte der nachfolgenden Karriere waren Auftritte bei Kronprinz Rudolf in Orth und in Mayerling 1887, zwei Tourneen in Deutschland sowie ein Auftritt bei einer Feier zu Ehren des Dirigenten der „philharmonischen Konzerte“ Hans Richter, für die Johann den Künstlermarsch und Hans-Richter-Marsch komponierte.

Dieser Aufstieg in die höchsten Kreise der Wiener Gesellschaft wurde durch Musikabende im Nobelheurigen „Zur Güldenen Waldschnepfe“ in Dornbach verfestigt, wo sie legendäre Auftritte mit dem Sänger Josef Bratfisch und dem Kunstpfeifer Baron Jean absolvieren, ebenfalls ein Fiaker, mit bürgerlichem Namen Hans Tranquillini. Während Auftritten in Gaststätten, auf Bällen und bei privaten Abendgesellschaften wechselten sich zahlreiche Kunstsänger und Kunstpfeifer in der Begleitung ab, etwa Xandl, Exner und Kunstpfeifer Lang, sowie Edi, Schmitter, Biedermann nach dem späteren Wechsel zur Knöpferlharmonika. Kronprinz Rudolf erwählte Josef Bratfisch nach einem der Auftritte zum Du-Freund und Leibfiaker.

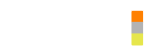

Der Theater-Sänger Alexander Girardi unterstützte sie bei der Produktion des Balletts „Wiener Walzer“ an der Hofbühne. Johann komponierte zahlreichen Märsche zu unterschiedlichen Anlässen für bekannte Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens und lässt Notenblätter zum Schutz des Urheberrechtes und zur Verbreitung seiner beliebtesten Werke bei darauf spezialisierten Verlagen drucken, die zugleich laufende Veranstaltungen bewerben - siehe Abbildung. Die Wiener Presse berichtete bereits über ihre musikalischen Erfolge und darüber hinaus.

In der Folge verloren die eingangs erwähnten Vorstädte die Befreiung der Getränkesteuer nach dem Schleifen der Stadtmauern. Der Bau der Ringstraße war zudem verbunden mit strengeren Vorgaben in den ehemaligen Vergnügungsvierteln. Der Drang zur Selbstdarstellung der 1866 (unter Zwang) reformierten Doppel-Monarchie endete in einer nach Außen erfolgreichen, finanziell gefloppten Wiener Weltausstellung 1873, die neben dem beliebten Seehund „Peterl“ fortschrittliche Dampfmaschinen, einen hydraulischen Lift, eine automatische Druckerpresse und am Ende die erste elektrische Festbeleuchtung demonstrierte. In der Folge standen im ersten Bezirk auch schon telefonische Verbindungen für zahlungskräftige Kunden bereit.

Das von Johann Strauss durchgesetzte Orchester von Julius Langenbach aus dem Wuppertal als offizielle „Wiener Weltausstellungskapelle“ wurde in Wien mit Skepsis aufgenommen. Dazu trugen auch übertriebene Preise und das schlechte Wetter bei, das sich erst später wieder von einer freundlichen Seite zeigte. Der beliebte Theater- und Opernsänger Alexander Girardi trug in der Rotunde das „Fiakerlied“ von Gustav Pick vor, das in wenigen Jahren zum Welthit avancierte. Zur Zeit der Weltausstellung 1873 spielt Johann Schrammel noch im „Wiener National Quartett Dänzer, Strohmayer, Schrammel, Turnofsky, Ableitinger“ später als Geiger bei der „Salonkapelle Margold“ in Nußdorf und anderen Vorstädten, während Josef zunächst seinen Platz im National Quartett übernimmt. Er leitet die Verhandlungen, organisiert die Auftritte und erhält schließlich die Genehmigung (Lizenz) zur Gründung des bereits erwähnten Nußdorfer Terzett.

Wachsende Schulden durch hohe Kriegsentschädigungen, Börsenturbulenzen und explodierende Rüstungsausgaben stellten in dieser Zeit die Weichen für den Ausklang der Monarchie im ersten Weltkrieg. Die Gagen schrumpften durch wachsende Arbeitslosigkeit und Inflation. Solche Widrigkeiten hinderten die Wiener Gesellschaft aber nicht, ihren Vergnügungen nachzugehen, die in immer größeren Lokalen veranstaltet wurden, z.B. in Schwenders „Neuer Welt“, „Schwenders Casino“, im Prater, in den „Straußensälen“ der Josefstadt und im „Dommayer Casino“ in Hietzing, dessen Garten später in „Hopfmers Casino“ im heutigen Parkhotel eingebunden wurde. Neben vielen Musikern und Komponisten wie Johann und Eduard Strauß, Josef Lanner trugen bis zur Jahrhundertwende auch drei Generationen der Familie des Kaspar Schrammel ihren Teil zu diesem pulsierenden Wiener Vergnügungsbetrieb bei, unter anderem mit Auftritten, 150 Liedern, Walzern, Märschen und einer Ballettproduktion.

Bevor ich mich weiter dem musikalischen Schaffen der Familie Schrammel widme, ein Einschub zum historischen Rahmen der bewegten Zeit:

Kaspar Schrammels Sohn Conrad aus erster Ehe verpflichtete sich 1854 zu einem achtjährigen Militärdienst im 14. Infanterieregiment und erlebte im „zweiten italienischen Unabhängigkeitskrieg“ seinen letzten Einsatz an der Front. Mit diesen Kriegen sollte die lukrative Einnahmequelle im Vasallenstaat Lombardei-Venetien vor der erneuten Übernahme durch das mit Frankreich verbündete Sardinien und die italienischen Städte verhindert werden. Sein Einsatz endete im Mai 1859 in Montebello mit einer Armverletzung einen Monat vor der österreichischen Niederlage in Solferino. Er sicherte sich 1860 einen Platz im Wiener Invalidenhaus, heiratete und erhielt 1866 ein zeitlich begrenztes Invalidenpatent mit einer Drehorgellizenz für Hietzing. Conrad überlebte seine Brüder in ärmlichen Verhältnissen.

Vor und zu Beginn des Militärdienstes seines jüngeren Bruders Johann Schrammel verkündete die KuK Presse im Sommer 1886 im „dritten italienischen Unabhängigkeitskrieg“ zunächst Siege in Italien bei Custoza und Lissa über die Bündnispartner Preußens.

Zuvor unterrichtete Kaiser Franz Josef „seine Völker“ 1866:

An Meine Völker! Mitten in dem Werke des Friedens, das Ich unternommen ... So ist der unheilvollste, ein Krieg Deutscher gegen Deutsche unvermeidlich geworden! ... Gegeben in Meiner Residenz- und Reichs-Hauptstadt Wien ...

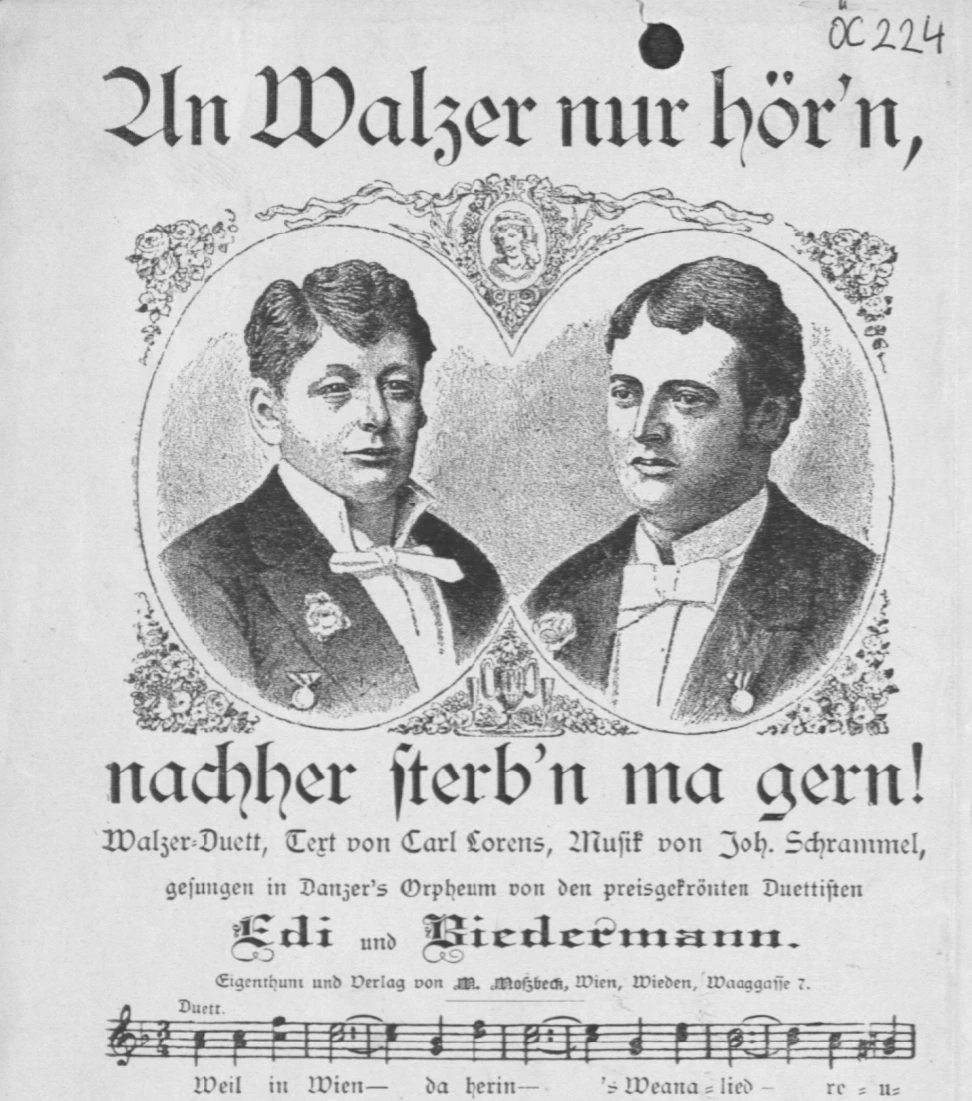

Die Ansprüche auf die umkämpfte Lombardei und Venetien mussten trotzdem aufgegeben werden. Österreich zahlte zudem eine empfindliche Kriegsentschädigung an Preußen, um einen Rückzug der rasch bis Groß-Gänserndorf bei Wien vorgedrungenen preußischen Truppen nach der Niederlage bei Königgrätz 1866 zu arrangieren. Den österreichischen Schaulustigen blieb der Auftritt des groß gewachsenen Kapellmeisters Johann Gottfried Piefke bei der groß angelegten preußischen Parade in Gänserndorf in Erinnerung. Hintergrund dieser Auseinandersetzung war der Kampf um die Großmachtstellung in Deutschland.

Der unverwüstliche Kaspar Schrammel setzte inzwischen seine eigene musikalische Arbeit fort, und heiratete nach dem Tod der zweiten Frau 1882 Magdalena Fogatsch. Zur Zeit dieser Hochzeit war ihre gemeinsame Tochter Anna 17 Jahre alt. Die Familie übersiedelte nach Langenzersdorf, wo er 1883 beim „Goldenen Luchsen“ seinen 60. Geburtstag mit vielen Größen der Wiener Musikszene feierte. Eine ähnliche Feier wurde zwei Jahre darauf noch einmal organisiert, als er sich von einem schweren Verkehrsunfall auf einem Bahnübergang im heutigen Liesing am Heimweg von Perchtoldsdorf erholt hatte. Eine vom Kutscher übersehene Dampflokomotive rammte den Pferdewagen.

Der Schriftsteller Paul Lindau lädt das Schrammel Quartett 1888 zu einer Tournee durch Deutschland ein, auch Salzburg wird besucht. Im nächsten Jahr folgt eine weitere anstrengende Reise gemeinsam mit dem Fiaker-Pfeiffer Baron Jean durch Deutschland und die österreichischen Kronländer bis nach Prag. Weitere Angebote für Auftritte in London und Paris müssen wegen Johann Schrammels angeschlagener Gesundheit abgesagt werden. Die Verbindung des Ensembles zu ihrem Sänger Josef Bratfisch sorgt 1889 nach dem Ableben von Kronprinz Rudolf und Mary Vetsera in Mayerling für Turbulenzen. Die Behörden legen ihm nahe das Land zu verlassen. Die Presse stürzt sich auf die Geschichte und erklärt das Quartett für „gestorben“. Dem weiteren Erfolg des Ensembles schadete diese Episode nicht, im Gegenteil sie ergänzen das bereits erarbeitete Image. Die Verbindung zu allen Ständen, der bodenständige Dialekt ihrer Sänger, Dudler und Kunstpfeifer und die als „schmutzig“ (im positiven Sinne) empfundene Spielweise ihrer Violinen wurden zum Markenzeichen.

Als 1891 Georg Dänzer aus dem Quartett der Gebrüder Schrammel ausschied, übernahm die Knopfharmonika die Rolle der Klarinettenstimme, die Anton Ernst, ein Cousin spielte. Im darauf folgenden Jahr ersetzte der Gitarrist Karl Daroka Anton Strohmayer an der Kontragitarre. Diese Abkehr von der klassischen Besetzung änderte wenig an der Spielweise und dem Aufbau ihrer mehrstimmigen Kompositionen, führte aber vereinzelt zu einer abschätzigen Beurteilung der Werke dieser Periode.

Ähnlich wie bei der erwähnten Wiener Weltausstellung wurde auch mit der „Wiener Internationalen Musik- und Theaterausstellung“ 1891 in der Rotunde zum 100. Todestag von Wolfgang Amadeus Mozart ein beträchtlicher finanzieller Verlust eingefahren. Die Brüder treten als Publikumsmagnet im Garten des Regensburgerhof auf, eine Aufnahme in das Programm gelingt nicht. Karl Daroka wird bei dieser Gelegenheit wieder abgeworben.

Zuletzt konnte Josef Schrammel aus gesundheitlichen Gründen nur mehr selten auftreten und wird entsprechend ersetzt. Mit Ausnahme von Kaspar Schrammel zahlten alle Mitglieder der Familie einen hohen gesundheitlichen Preis für das aufreibende Leben als Musiker Ende des 19. Jahrhunderts, auch viele ihrer Natursänger. Die Schrammelbrüder starben mit nur 43 Jahren an den typischen Leiden der Zeit wie Herzschwäche und chronischen Lungenerkrankungen. Otto Brusatti vergleicht ihren Einsatz bis zur Erschöpfung und ihre Vermarktung mit der späterer Rock- und Popstars. Trotz der vielen Auftritte reichten die Einnahmen nicht für eine finanzielle Absicherung ihrer Familien. Wie bei den Brüdern Strauß erbte die Familie Schulden, die sie zum Verkauf des Nachlasses und persönlicher Gegenstände nötigten.

Das Erbe der beherzten Spielweise und der Kompositionen von Johann und Josef Schrammel führte der älteste Sohn von Johann Schrammel, Hans junior Schrammel bis in die 1930er mit seinem Quartett als Geiger fort, das häufig in Perchtoldsdorf aber auch in Baden bei Wien, Laibach und Budapest auftrat. Josefs Tochter Betty kümmerte sich um die Anerkennung ihres Werkes und den in der ganzen Welt verstreuten Nachlass aus Instrumentalkompositionen, etwa 200 Tänzen und Liedern, Märschen (z.B. Kunst und Natur, Wien bleibt Wien), Walzern (z.B. Weana Gmüath, Wie der Schnabel g’wachsen ist) und Ballmusik (Busserl Polka, Frühlingsgruß an Pauline, Wiener Fiaker-Galopp).

Eduard Kremser (gest. 1914 in Wien) sammelte später gemeinsam mit Ludwig Gruber als Komponist und Arrangeur traditionelle Wienerlieder und Instrumentalmusik, die von 1912 bis 1925 in Form der drei „Kremser Alben“ veröffentlicht wurden: siehe 1,2,3. Zwei weitere Sammlungen: hier (z.B. „Draussen in Mauer“) und hier.

Heute ist der Musiker und Anwalt Klaus-Peter Schrammel gerne Gast beim Schrammel.Klang Festival in Litschau, ein Enkel der erwähnten Anna Schrammel.

2025 bereicherte Merlin Miglinci das Festival, ein Nachfahre Johann Schrammels und des erwähnten Hans junior. Merlin und sein Partner Florian Klinger kennen sich von einem Casting am Burgtheater, wo anschließend am Lusterboden des Burgtheaters für „Pünktchen und Anton“ geprobt wurde – daher ihr Künstlername „Lusterboden“. Merlin Miglinci verweist gerne auf seinen Opa Johann, ein Lehar-Liebhaber und Freund von Georg Kreisler.

Zurück zur Fotoreportage | Video zum Festival

Quellen:

- Saner, Guido, Chronologie der Schrammel-Brüder, https://austria-forum.org/af/Biographien/Schrammel%2C_Johann mit Beitrag von Otto Brusatti aus Die Presse, 29. Juni 2012

- Monika Kornberger/Ernst Weber, Art. „Schrammel, Familie“, in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung: 27.4.2023), abgerufen 2025/07 unter https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e197

- Zeno Stanek, Sebastian Gilli, Schrammel.Klang.Festival Litschau, ISBN: 978-3-99028-596-1, Verlag Bibliothek der Provinz

- http://www.wiener-weltausstellung.at/ , abgerufen am 22. Juli 2025.

- https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Neue_Welt , abgerufen am 22. Juli 2025.

- https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Eduard_Kremser , abgerufen am 22. Juli 2025.

- ÖNB https://data.onb.ac.at/rep/10B7E3A7 Franz Joseph, Österreich, Kaiser, k. k. Hof- und Staatsdruckerei 1866

- https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Schwenders_Vergn%C3%BCgungsetablissement , abgerufen am 22. Juli 2025.

- https://www.wienervolksliedwerk.at/index.php?sid=108 , zum Wienerlied, abgerufen am 22. Juli 2025.

Bild Quellen:

- ÖNB https://digital.onb.ac.at/rep/osd/?10BAF8B6 Wien 13, Schwenders Neue Welt nach 1861

- ÖNB https://digital.onb.ac.at/rep/osd/?110C77F7 Krziwanek, Rudolf, Johann Schrammel mit Quartett

- ÖNB https://data.onb.ac.at/rep/10059E22 Lorens, Carl, Schrammel, Johann, An Walzer nur hör’n, Verlag M Mosbeck

- ÖNB https://digital.onb.ac.at/rep/osd/?10F09EC6 Mende, C. Parade der preussischen Truppen 1886 Xylografie

- ÖNB https://digital.onb.ac.at/rep/osd/?10FE198A Krziwanek, Rudolf, Josef Bratfisch