Kurze Geschichte des Mühl- und Herrenteiches in Litschau

Im 16. Jahrhundert erweiterten die Kraiger von Kraigk die Einnahmen aus der Herrschaft Litschau durch den Neubau herrschaftlicher Mühlen mit verbundenen Karpfenteichen nach dem Vorbild ihrer böhmische Anlagen. In dieser Zeit entstand der Mühlteich, heute Herrenteich (auch Herrensee) am Festivalgelände einerseits zur sicheren Wasserversorgung der Getreide-, Malzschrot- und Sägemühle, andererseits war die Teichanlage zur gewerblichen Karpfenzucht konzipiert. Die Kraiger errichteten zudem eine herrschaftliche Brauerei und wahrscheinlich auch den Schönauer Teich mit einer weiteren Mühle.

Geschichte der Herrschaft Litschau und ihre Beziehung zu Wien

Im 17. Jahrhundert erwarb Johann Georg IV von Kuefstein die prosperierende Herrschaft Litschau mit den Lehensgütern Reingers und Reitzenschlag um 45.000 Gulden als zusätzliche Einnahmequelle zu den bestehenden Besitztümern Greillenstein, Burgschleinitz und Hohenkraen. Als eine von vier Familien erwarben die Grafen Kuefstein später das Privileg auf einen Sitz im Oberhaus des Reichsrates. Im Zuge der 30 Jährigen Kriege und der Gegenreformation verlor Litschau seine wirtschaftliche Bedeutung. Die wachsende Verschuldung sowie Probleme im untergeordneten Zweig der Familie zwangen den Vormund des letzten Erben schließlich zum Verkauf.

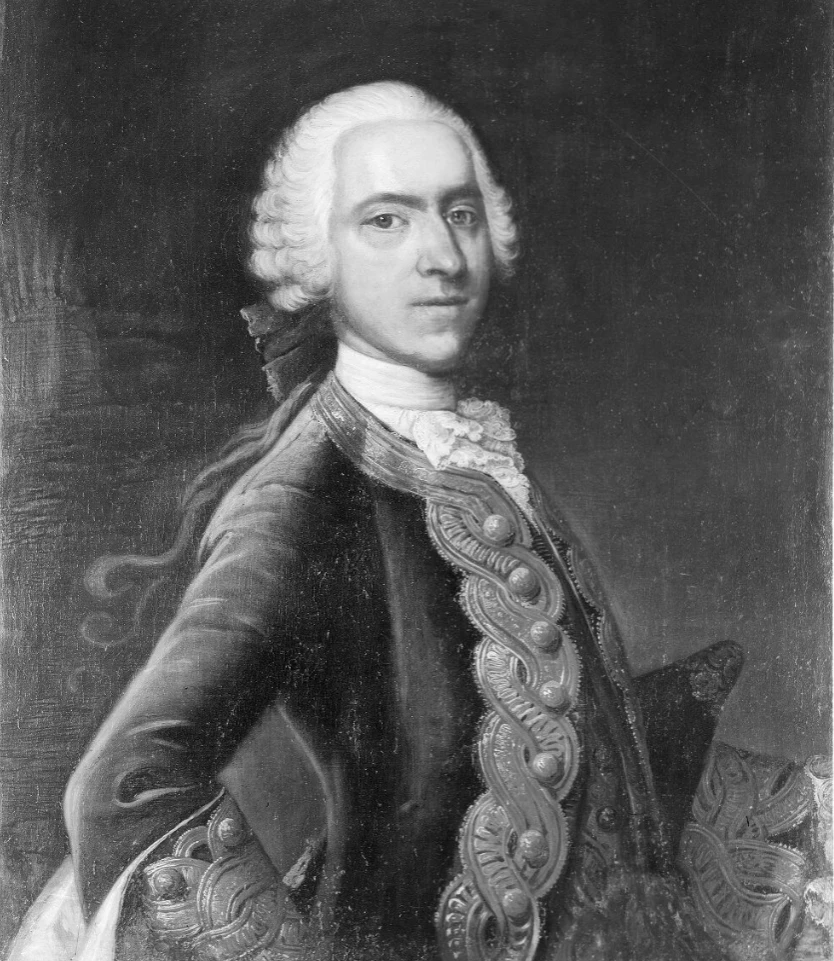

Als Nachfahre eines Adoptivsohns von Johann Friedrich von Seilern und Aspang erwarb Christian August 1772 die Herrschaft Litschau mit Schloss Litschau aus dem Konkurs von Johann Anton II von Kuefstein. Christian August lebte in Wien und trat sein erstes Amt 1737 als Regierungsrath mit nur 20 Jahren an und heiratete Charlotte Gräfin Solms-Sonnenwalde, eine Hofdame Maria Theresias. Seine Karriere führte ihn über diplomatische Positionen zum niederösterreichischen Stadthalter und schließlich zum Justiz Präsidenten.

Er erbaute neben dem damals verfallenden alten Schloss in Litschau ein neues Schloss als Jagdsitz. Zu dieser Zeit wurden auch ein Gutshof des Schlosses in Wien Hetzendorf erworben und die geerbte, unteilbare Herrschaft in Lukov-Kralice in Westböhmen weiter ausgebaut, deren Zentrum in das Schloss Lešná verlegt wurde.

Zur Zeit Kaspar Schrammels lebten unter anderem Christian Augusts Sohn Josef August (gest. 1861) und sein Enkel Karl Jacob (gest. 1905 in Kalksburg), in Wien und auf den böhmischen Besitztümern, während dessen Bruder Joseph Johann (gest. 1838) von Seilern 1801 seine diplomatische Karriere am Hof aufgab um sich der Verwaltung der erwähnten Güter zu widmen. Er interessierte sich auch für die Landwirtschaft und errichtete in der Folge neue Wirtschaftshöfe in den verwalteten Gütern. Ob er auch in Litschau wirkte ist mir nicht bekannt.

Mit dem schrittweisen Ende der Feudalherrschaft und der reformierten Verwaltung und Besteuerung des Landadels verlor auch die Litschauer Herrschaft entsprechende Privilegien bis zur Abschaffung der bäuerlichen Untertänigkeit 1848. Davon unbeschadet wurden die Güter bis vor dem zweiten Weltkrieg mit Erfolg weiter geführt.

Nach Auskunft der Familie Seilern hing der Verbleib Litschaus bei Österreich bei den Verhandlungen von St. Germain 1919 an einem seidenen Faden. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges bezog die Familie Seilern-Aspang nach ihrer Vertreibung von Schloss Lešná nahe Tachov in Westböhmen die von den russischen Besatzern1 verwüsteten Gebäude in Litschau, baute den Forst- und Fischereibetrieb wieder auf und vermarktet heute auch Wildspezialitäten.

___

1 In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die Rekruten der roten Armee durch einen damals auch von Österreich mitgetragenen Überfall der deutschen Wehrmacht dazu gezwungen wurden ihre Heimat zu verteidigen, die während dieser Zeit systematisch verwüstet worden ist.

Bahn der Pendler, noblen Sommerfrische sowie Kohle u. Kanonen

Die Niederlage Österreichs gegen Preußen 1866 beschleunigte die Umsetzung ziviler und militärischer Infrastrukturprojekte, darunter die Gründung der 1884 verstaatlichten „k.k.priv. Kaiser Franz Joseph-Bahn“ Gesellschaft. Diese Strecke wurde zunächst von Johann Adolf von Schwarzenberg forciert um Steinkohle der Pilsner Region zu den wachsenden Industriestandorten an der Donau zu transportieren.

Neben der 1870 in Betrieb genommenen Verbindung für Güter- und Personenverkehr von Prag und Eger (dem Stammsitz der Schwarzenbergs) bis Triest sowie zu beliebten Kurorten des Geldadels in Karlsbad und Marienbad wurden auch militärische Ziele verfolgt. Diese manifestierten sich unter anderem in der 1868 gegründeten k.u.k. Eisenbahntruppe, die erstmals im Zuge der Okkupation Bosniens und der Herzegovina 1878 militärisch eingesetzt wurde. Militärische Transporte auf der Franz Josefsbahn bewegten Truppen - tausende Kriegsdenkmäler in ländlichen Regionen bezeugen ihre Aufgabe als „Kanonenfutter“ - Verpflegung sowie Waffen bis zu schwere Marine-Geschützen, die auf der Schiene aus Industriezentren in Böhmen (vgl. Skoda Werke) zu den Adria Häfen in Triest und Pola geliefert wurden.

Vor diesem Hintergrund entstand die Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete Schmalspurbahn von Gmünd nach Litschau als Nebenstrecke der Verbindung Wien - Budweis - Eger/Prag.

Durch die Franz Josefsbahn aufgewertete Regionen im Herzen der Doppelmonarchie verloren nach 1818 bald wieder an Bedeutung, etwa als der Verkehrsknotenpunkt Česke Velenice an die noch vor Ende des Krieges initiierte Tschechoslowakei fiel. Mit dem eisernen Vorhang wurde der grenzüberschreitende Verkehr schließlich beendet. Die spätere Ansiedlung und Förderung von regionalen Betrieben konnte die Abwanderung aus der Region nur verzögern. Seit der Übersiedelung der Familie Schrammel nach Wien Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich bis 2022 die Bevölkerungszahl in Litschau etwa halbiert.

Mit dem Schrammelklang Express zum Festival

Die Bahnstrecke zwischen Gmünd und Litschau bietet heute noch zu ausgewählten Terminen eine romantische Kulisse für die Anreise mit dem Schrammelklang-Express zum Festival mit Live Musik im historischen Dampfzug und am Litschauer Kulturbahnhof.

Quellen:

- Stefan René Buzanich, Die Lebenswelt der dörflichen Untertanen der Herrschaft Litschau in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 60. Band der Schriftenreihe des Waldviertler Heimatbundes, 2020

- https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Chronik_%C3%96sterreichs/1866_Preu%C3%9Fisch-%C3%B6sterreichischer_Krieg, abgerufen am 22. Juli 2025.

- Constantin von Wurzbach: Joseph Johann Graf von Seilern-Aspang. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, KuK Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1877, S22

- https://www.wikiwand.com/de/articles/Seilern_(Adelsgeschlecht), abgerufen am 22. Juli 2025.

- Thomas Jorda: Johann Seilern-Aspang. An der Grenze. In: NÖN.at. 20. Juni 2011, abgerufen am 27. Juni 2021.

- https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz-Josefs-Bahn , abgerufen am 22. Juli 2025.

- Zeno Stanek, Sebastian Gilli, Schrammel.Klang.Festival Litschau, ISBN: 978-3-99028-596-1, Verlag Bibliothek der Provinz

Bildquellen:

- ÖNB http://data.onb.ac.at/AKON/AK004_420 C. Lerdermann jun., Litschau vor 1907, Postkarte (Ausschnitt) CC 1.0

- ÖNB https://onb.digital/result/11134F99 Seilern-Aspang, Christian August Graf, 1717-1801, Ölgemälde. Fotografie

- ÖNB https://digital.onb.ac.at/rep/osd/?10CC0126 Seilern-Aspang, Josef Johann Graf

- ÖNB https://digital.onb.ac.at/rep/osd/?10FD7C5C Rottmayer, Johann, Seiner Majestäts Panzerfregatte 'Salamander' 1872